分享者:小漾(方塊酥)

本站樂果:

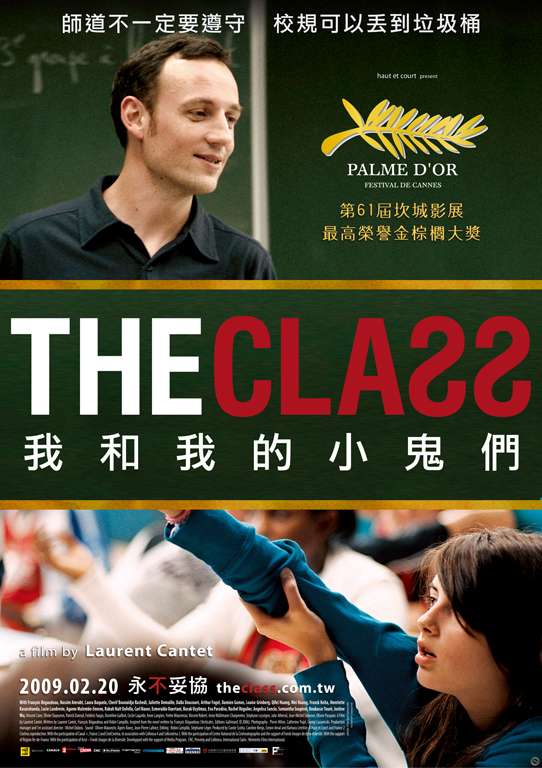

片名:《我和我的小鬼們》 | 臺灣區代理發行:前景娛樂

導演:羅宏.康特 (Laurent Cantet)

本影評為自撰,請勿複製或抄襲!

此片呈現中、西方校園中迥然不同的教育情境。在臺灣,中學的學生多是不敢發言,正值狂飆風暴期,內心當然叛逆且蠢蠢欲動,卻卻不敢勇於說出自己的意見,於是青少年常常會產生壓抑又扭曲的心理。然而,在電影中,初中的「小鬼們」上課時激辯對峙、爭相舉手發言,並屢屢挑戰師長底線,勇於懷疑教學內容,甚至還大方懷疑劇中主角佛杭蘇瓦的性傾向。還好,老師也不是省油的燈,總能機智的在教育現場用言語機鋒、詼諧幽默與學生應對,並能在一團混亂、不受控的教室裡,保有自己的步調,循序漸進的引導、鼓勵學生發言,啟動老師與學生間平等多元的對話空間,顛覆東方傳統「老師教、學生聽」的單向權威式教導。

「乖、不乖、一點都不乖、這個學生要多注意……」在影片的一開始,新進的菜鳥教師佛杭蘇瓦在自我介紹完畢之後,便有資深的老師向前,指著學生名單,向佛杭蘇瓦一個一個點出學生的名字:他們是什麼族群、在學校的學業成績、父母婚姻狀況、家庭經濟、與他們「乖不乖」。原來,許多老師在與學生碰面前,已經為學生貼好一張一張的「標籤」,當老師走進教室,教師不免對學生已經有些先入為主的眼光,甚至可能還會有「他們應該就是這個樣子了」的刻板印象,暗暗為每個學生加上不同的「標準」。在臺灣,老師也會先接觸到學生的個人資料與家庭狀況,確實,這是輔導的基本概念,「了解學生狀況」對教師而言,也是很重要且必要的一環。然而,該如何在「了解學生狀況」與避免為學生「貼標籤」間取得平衡,是我看完本片一直在思考的問題。老師了解或探詢學生的隱私,對他們真的是好的嗎?當我們對學生有了既定的印象後,我們又該如何防止對學生有刻板的標準(例如:這個學生國文不錯,每次考試至少要有90分;這個學生是隔代教養又家境清寒,因此對他不要有過多的要求;這個班成績普遍不佳,教學時應盡量教授基本概念就好,升學時也盡量鼓勵他們往技職路前進……),才不會限制每位學生的發展?表面上看起來的「因材施教」,會不會反而忽視了學生的潛能?

課堂裡的對話無疑是本片的主軸,在這間巴黎的中學,課堂就像是辯論大雜燴的現場,學生的疑問、對老師教學方法的質疑、違抗老師的指令的聲音此起彼落。一整堂課下來,能上到多少進度已無從知曉,比起教學本身,佛杭蘇瓦更艱難的任務,是要不停的面對這些學生的提問,並提供一個他們滿意的答案。我們可以看到,最終的結果是佛杭蘇瓦應接不暇,太想要顧到每位學生的想法,卻什麼也顧不到,當老師的回答無法達到學生的需求,否定老師的聲浪就越來越大,甚至不惜做出公然人身攻擊,如:「他們說馬罕老師愛男生。」在此,言語管教已剩薄弱的制約力(甚至可說是蕩然無存),對自主意識漸強的青少年來說,他們也想成為大人,「少數服從多數」,為何多數的他們,必須聽從少數(即老師)的指令與學校莫名其妙的規則?而另一方面,老師們看到學生的不服從,除佛杭蘇瓦外,竟只是覺得他們「無藥可救」,冷眼旁觀,也不尋求其他積極做法,這讓我看到部分資深老師的倦勤,或許對他們來說,「教導」僅變為工作的義務,而非教育的熱情與責任。每人的成長歷程,都曾經經歷青少年內心的矛盾,當老師面對青少年的異樣與叛逆,除了檢討他們的行為以外,更重要的應是思考自己對他們做了什麼,以及是否還有需要改進的空間。

而片中對於學生們心理的描繪,是讓我最震驚且認為本片最成功的地方。在「自畫像」作業時,小鬼們依然不改「唱反調」的本色,認為「有些事寫出來很丟臉」、「只有上學、吃飯和睡覺」、「我寫的不會和《安妮日記》一樣多采多姿」,其中,最一針見血的莫過於這一句:「你不是真正想了解我們。」在教育制度中,新任老師總會有一種一廂情願的、理想化的教育熱情,認為除了教育之外,我們還必須輔導他們的生活,並且肩負起督導他們各種行為的責任,就像是他們「第二個父母」一般。我們會認為「每個學生都是我的孩子、我愛每個學生」,但每位老師需要教導的學生遠比我們想像的多,常常有心有餘力不足的情形呈現,甚至隨著年資漸長,教師的熱情也被慢慢磨盡。於是,像是「自畫像」這種老師想要進一步了解學生的作業,也難怪在學生眼裡,也只是老師為了交代、做做樣子而不得不生的無聊作業。然而,若老師能夠一直保持對學生的熱情,和佛杭蘇瓦一樣,用心看完每一份作業,並公開鼓勵做得好的同學,我相信對學生來說一定是最有效的增強,或許一份作業就能改變他們。

此外,本劇的戲劇高潮,露易莎和艾絲坦兩位班級,將期末討論學生分數與評語的校務會議結果,引起學生不滿,其中更有一句評語,使班上的黑人學生蘇勒曼認為老師羞辱了他。而佛杭蘇瓦因惱羞成怒,將砲火轉向兩名班代,「輕賤」兩字脫口而出,女班代們認為法語老師罵她們「賤」,既失了老師尊嚴也不可原諒,而蘇勒曼也因為情緒失控發飆,而被扭送到校長室,引起軒然大波。此件事件凸顯出教師的無奈與教育的現實面,每位學生都有自己的「地雷」,無論是家庭問題、種族問題、學業問題或是老師的言語皆然,學生有許多問題,是即使老師們知道,但學校也無力處理的,老師並沒有能力解決學生的所有問題,我們更因該清楚自己所扮演之教育功能的「界線」,若承諾學生承擔我們所無法負荷的責任,對教師、對學生而言都是一種二度傷害。最後,學期結束,蘇勒曼是否能夠繼續留在學校?佛杭蘇瓦是否會因此事引發的學生抗議而離開教育界?導演並沒有給我們答案,反之以老師、同學一起踢球比賽作為此電影的結束,雖然許多同學覺得故事結束的太突然,但我個人認為,這正是老師與青少年學生間既衝突疏離,而有時又親近如朋友般的尷尬關係寫照。無論結果如何,下學期依然會再來,就算事情圓滿解決,教師與學生的矛盾依舊會持續下去。

這是我大學某堂課於課堂上合法播放的一部電影,

看完一整個欲罷不能,除了期末規定繳交的作業外,

又寫了這篇洋洋灑灑的心得想分享給教授及大家 ^____^

結局是開放式結局(是說都已經是2009的電影了,所以爆雷應該沒關係吧XD)

一開始看完其實有點不知其所以然,

後來經過教授的解釋以及在網路上找一些心得後,

有了一些自己的想法,都在影評裡了!

大家可以看看是否和自己想的一樣,

有任何意見都歡迎在下方回應給我喔!!!我很需要大家的回應啊QQ

留言

張貼留言

有任何想法都歡迎交流討論,您的留言是本站更新文章的一大動力!